Il Parco Archeologico Naturalistico di Santa Cristina è un luogo dove la storia e la natura si incontrano senza forzature. Tra nuraghi e antichi villaggi, le pietre raccontano millenni di vita e di rituali, mentre la macchia mediterranea e le colline circostanti creano un paesaggio che invita a camminare piano e a guardarsi intorno.

Ogni sentiero offre uno scorcio diverso, un gioco di luci e ombre tra gli alberi e tra le antiche pietre. Visitare Santa Cristina permette di sentirsi parte di qualcosa di più grande: passeggiare tra passato e natura, lasciando che ogni passo riveli dettagli che sorprendevano chi ha costruito queste strutture tanto tempo fa.

La storia di Santa Cristina

Santa Cristina racconta una storia che si estende per millenni. Già in epoca nuragica le comunità scelsero questa particolare zona per vivere, coltivare e costruire le loro strutture sociali, trasformando il territorio in un posto di vita organizzata e di significato spirituale. Con il passare del tempo, le generazioni che si succedettero svilupparono tradizioni, riti e pratiche sociali sempre più complesse, fino a fare di Santa Cristina un centro riconosciuto di aggregazione e di culto nella Sardegna antica.

Le comunità si adattarono alle sfide della natura e della società, consolidando le proprie conoscenze e trasmettendo valori e credenze di generazione in generazione. Arrivando al Medioevo, il sito ospitò la costruzione della Chiesa dedicata a Santa Cristina, diventando un luogo di devozione cristiana che testimonia la continuità dell’interesse religioso per l’area.

L’edificazione del luogo di culto e l’organizzazione di spazi per i pellegrini confermarono il legame tra fede, comunità e territorio. Nei secoli successivi, studiosi e archeologi riscoprirono il sito, iniziando a comprendere la profondità e la stratificazione di questa storia millenaria: dagli studi ottocenteschi alle campagne di scavo del XX secolo, Santa Cristina emerge come un filo che lega passato e presente, un posto in cui si percepisce l’evoluzione della società sarda, la trasformazione dei riti e delle comunità e l’identità culturale di chi ha vissuto e modellato queste terre.

Leggi Anche

- C’è un’oasi verde vicino a Como dove fare passeggiate autunnali: Baggero, il parco nascosto della Brianza

- A Micene il passato rivive tra porte ciclopiche e tombe che custodiscono misteri millenari

- Limoni, mare e poesia: il castello di Rocca Imperiale e il borgo sono la perla del Sud Italia

Cosa vedere nel parco archeologico

Tra pietre che hanno resistito ai millenni si legge la storia di intere comunità. Al Parco Archeologico di Santa Cristina si intrecciano le tracce dei Nuraghi con quelle del Medioevo, rivelando come culture diverse abbiano abitato e trasformato il territorio. Qualsiasi struttura racconta storie di vita, riti e organizzazione sociale, e insieme compongono un racconto che attraversa secoli senza perdere forza.

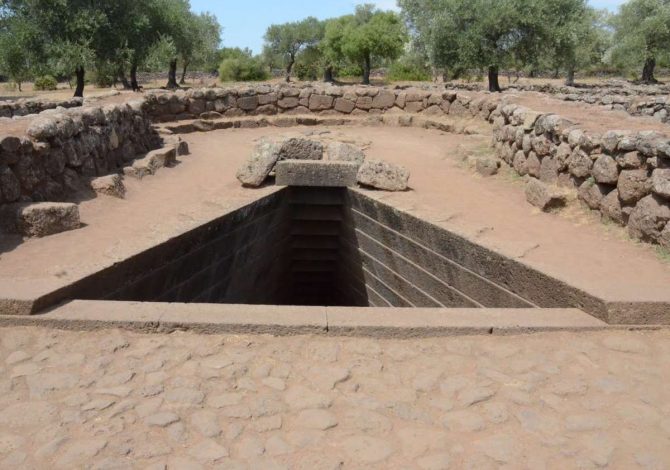

Pozzo Sacro di Santa Cristina

Il cuore del sito è il Pozzo Sacro, costruito intorno al XII secolo a.C., che testimonia la sofisticazione tecnica e spirituale dei Nuraghi. La scala che scende fino alla camera ipogea coperta a tholos mostra come l’acqua fosse elemento centrale nei riti religiosi, mentre il recinto (themenos) indica la rilevanza del luogo come centro rituale. Durante gli equinozi, la luce del sole illumina il fondo del pozzo, segno di un possibile allineamento astronomico.

Il Nuraghe Monotorre

A breve distanza, il Nuraghe Monotorre domina il paesaggio con la sua imponenza. Risalente al XVI secolo a.C., questa torre era simbolo di potere e controllo territoriale, ma anche fulcro di vita comunitaria. La sua struttura in pietra basaltica, con le celle interne e le aperture di osservazione, permette di capire come i Nuraghi unissero funzioni difensive e rituali, creando edifici che erano al tempo stesso case, fortezze e simboli di identità.

La Capanna delle Riunioni

Diversa per funzione e atmosfera, la Capanna delle Riunioni è un piccolo spazio circolare in cui probabilmente si discutevano questioni civiche e si celebravano riti collettivi. La disposizione interna e le tracce dei sedili in pietra mostrano l’attenzione di questo antico e misterioso popolo alla vita comunitaria, all’organizzazione del gruppo e alla trasmissione di conoscenze.

La Chiesa Medievale di Santa Cristina

Tra le testimonianze del Medioevo spicca la Chiesa dedicata a Santa Cristina, edificata tra l’XI e il XIII secolo dai monaci camaldolesi. La costruzione integra elementi locali e tecniche religiose medievali, con muri sobri in pietra e spazi pensati per accogliere i pellegrini. Attorno alla chiesa nacquero le muristenes, abitazioni temporanee dei visitatori, che mostrano come il sito si sia trasformato in un centro di devozione cristiana mantenendo la centralità nella vita del territorio.

Il Villaggio Nuragico

L’area circostante al tempio e al nuraghe ospitava un villaggio articolato, con capanne allungate, spazi comuni e recinti per le attività quotidiane. La disposizione delle strutture consente di immaginare come le comunità si organizzassero per vivere, coltivare e allevare, mentre la vicinanza agli edifici sacri indica l’intreccio tra vita di tutti i giorni e dimensione spirituale.

Tombe dei Giganti

Nei dintorni del parco si trovano anche Tombe di Giganti, tipiche della cultura nuragica sarda, che testimoniano l’importanza dei riti funebri e la continuità della memoria degli antenati. Queste strutture, con grandi lastre di pietra e camere comuni, mostrano l’abilità tecnica dei costruttori e il valore simbolico della pietra come elemento duraturo.

Dove si trova e come arrivare

Il parco si trova nel cuore della Sardegna occidentale, nel comune di Paulilatino, immerso in un paesaggio di colline e vallate che conserva intatta la quiete dei secoli. La sua posizione offre scorci ampi e luminosi, in cui natura e storia convivono senza confini.

Raggiungerlo è semplice: dalla SS131, l’arteria principale che attraversa l’isola, si devia verso le strade locali che conducono direttamente a Paulilatino.

Foto Canva; Foto di Copertina Aga Khan (IT) – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

©RIPRODUZIONE RISERVATA